Review e fotos: cobertura do Monsters of Rock 2023 em SP

22 de abril de 2023

Allianz Parque, São Paulo-SP

Só de ouvir “Monsters of Rock”, o coração de muitos fãs de rock de todas as idades no Brasil dispara. Não é para menos: desde sua primeira edição nacional, em 1994, o festival traz para cá artistas e bandas queridos pelo público, recordistas de vendas mundo afora e promove verdadeiro encontro de gerações.

No último dia 22 de abril, foi realizada a sétima edição do Monsters, em São Paulo (SP). Por aproximadamente 12 horas, o rugido das torcidas deu lugar ao de 56 mil pessoas ovacionando ― nesta ordem ― Doro, Symphony X, Candlemass, Helloween, Deep Purple, Scorpions e Kiss.

Doro

A rainha do metal deu o pontapé inicial logo cedo, às 11h30 da manhã, no que consistiu em seu primeiro show num ano que promete ser dos mais movimentados: além de comemorar 40 anos de carreira com a gravação de um DVD no Wacken Open Air, Pesch, 58, está dando os últimos retoques em seu próximo álbum de estúdio.

No palco, ela é puro carisma e entrega. Apesar de o sol estar a pino, ela não se faz de rogada, e trajada de couro e rebites conduz uma multidão ainda tímida através de algumas das principais músicas de seu catálogo, tanto solo quanto à frente do Warlock.

Apesar do tempo reduzido de set, Doro conseguiu incluir ao menos uma música de cada um dos quatro discos que o grupo pioneiro do metal alemão lançou, com destaque para “Burning the Witches” (faixa que dá nome à estreia da banda, de 1984) e “All We Are”, o carro-chefe do derradeiro “Triumph and Agony”, de 1987.

Symphony X

Um dos maiores expoentes do metal progressivo, com direito a dedicada base de fãs no Brasil, o Symphony X rasgou as convenções e ao invés de focar em sucessos como “Of Sins and Shadows” — criminosamente deixada de fora — deu enfoque quase que total a “Underworld” (2015), do qual tocou quatro músicas: “Nevermore”, “Without You”, “Kiss of Fire” e “Run with the Devil”; essas três últimas em sequência, antes do bis digno de tirar os pés do chão com “Set the World on Fire (The Lie of Lies)”, do muito bom “Paradise Lost” (2007).

O problema do Symphony X é que a técnica é tanta e tamanha, que não raro suas performances parecerem “show para músico”. A frieza com que os três Michaels — Romeo na guitarra, Pinnella nos teclados e LePond no baixo — e o batera Jason Rullo se portam no palco não apenas corrobora com essa visão; também põe na conta do vocalista Russell Allen a tarefa de humanizar um pouco a robótica da coisa.

Candlemass

Todo festival tem seu peixe fora d’água, seu “Carlinhos Brown em dia de Guns N’ Roses”. Felizmente, o Candlemass, recrutado de última hora para substituir o britânico Saxon, não tomou garrafada, mas no que talvez tenha sido o ponto de maior ironia em todo o festival, o grupo sueco considerado um dos pioneiros do doom metal apresentou sua música funesta sob a inclemência de um sol mais de verão carioca que de outono na capital paulista.

Por ser provavelmente a menos mainstream dentre as atrações do dia, foi a banda que teve a resposta mais morna do público. Houve, lógico, quem tenha podido matar a saudade — a última vinda do Candlemass fora em 2016, restrita ao eixo Rio-São Paulo — e curtido um momento de fossa ao som de “Mirror Mirror” e “Solitude”, mas a maioria mesmo aproveitou que o estádio ainda estava mais vazio do que cheio para se alimentar, se hidratar e tirar o escorpião do bolso comprando os produtos oficiais à venda nas muitas lojas de merchandising disponíveis.

Helloween

Aí o bagulho ficou doido! Verdade seja dita, onde quer que o Helloween toque, a hora que for, terá casa cheia e atenta a cada movimentação no palco; e olha que agora são sete caras indo de lá para cá. Embora ainda estejam promovendo o álbum homônimo que marcou a volta em definitivo da dupla Michael Kiske e Kai Hansen, os alemães preferiram não arriscar, e na hora e pouco que lhes coube, disparou um clássico após o outro, com lógica preferência aos oriundos da dobradinha “Keeper of the Seven Keys: Part One” (1987) e “Part Two” (1988).

Chama a atenção, além das escolhas, o dinamismo da apresentação, que não dá respiro para nós nem para eles. Mesmo a indispensável cota baladeira, no dia preenchida pela umedecedora de olhos “Forever and One (Neverland)”, exigiu canto em uníssono e a plenos pulmões. E tudo bem que Kiske e Andi Deris precisem de uma folguinha, mas solos de guitarra (Sascha Gerstner) e bateria (Dani Löble) são e sempre serão o maior dos anticlímax. A menos que seja o Led Zeppelin diante de um Madison Square Garden lotado, aí pode qualquer coisa.

Teve balada, solo que ninguém pediu… teve até aceno a Grieg durante “Future World”. E, ao final de tudo, tiveram também balões infláveis em formato de abóbora sendo atirados para a galera, como um lembrete tátil de que sobre o palco estava o grupo epítome do heavy metal da alegria. Uma pena só que o melhor show até o momento tenha passado tão rápido e deixado um baita gosto de “quero mais”.

Deep Purple

Abrem-se as portas da ala geriátrica e, para a surpresa de zero pessoas, os velhinhos mostram quem é que ainda manda. Na guitarra, um novato de cabelo espetado que nada orna com os demais no visual, mas aos primeiros compassos de “Highway Star”, a explosiva faixa de abertura, Simon McBride mostrou-se um substituto à altura de Steve Morse.

“Os demais” — Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice e Don Airey —, sem terem que provar nada a ninguém, nem parecem estar sob o crivo de milhares de olhos e ouvidos de críticos sedentos por uma desafinada; tocam como se estivessem em casa, e de certa forma estão: o hard rock só é o que é graças ao Deep Purple.

O roteiro é engessado, dá margem para pouquíssimas adaptações — a mais aguda delas foi o solo de teclado de Airey, no qual dedilhou desde a introdução de “Mr. Crowley” (Ozzy Osbourne) até trechos de “Tico-Tico no Fubá” (Zequinha de Abreu), “Aquarela do Brasil” (Ary Barroso) e outras pérolas da música popular brasileira.

Embora as pedras mais preciosas do cânone púrpura conste de seus trabalhos na década de 1970, faixas como “Uncommon Man” e “No Need to Shout” dão a certeza de que os caras veem nos álbuns mais recentes, produzidos pelo genial Bob Ezrin, o mesmo valor que vemos em “In Rock” (1970) e “Machine Head” (1972), do qual se origina metade do repertório.

O ponto de interrogação ficou por conta de “Anya”, representante de “The Battle Rages On” (1993), a saideira final do guitarrista e fundador Ritchie Blackmore e um caso não raro de capa mais legal que o disco em si; na opinião deste resenhista, obviamente.

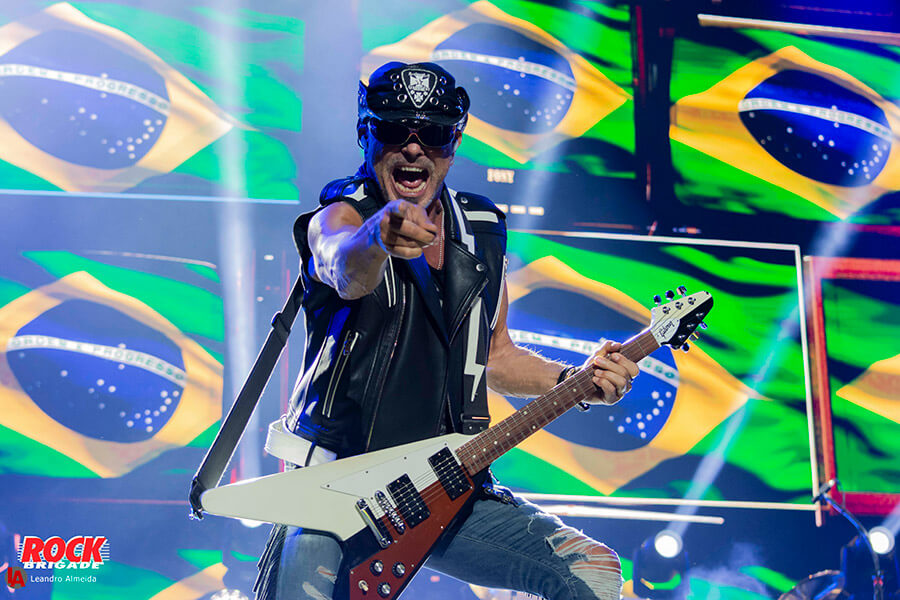

Scorpions

Assim como o Symphony X, os alemães não se renderam às expectativas do público e simplesmente fizeram a versão reduzida do show da turnê de “Rock Believer”. Como nem todos os presentes ouviram esse, que é seu mais recente trabalho, lançado em fevereiro de 2022, a abertura com “Gas in the Tank” não empolgou, transferindo para a clássica “Make It Real” a responsabilidade de despertar o público para o espetáculo que no palco se iniciava.

Palco este que era um show. Centenas de lâmpadas pisca-pisca, estrobos dignos de provocar convulsões e pela primeira vez no dia um uso recreativo dos telões laterais. As animações nas músicas mais clássicas parecem ou reaproveitadas ou recauchutadas a partir das de turnês anteriores, mas quem se importa?

O restante já sabemos de cor: Rudolph Schenker, no alto de seus 74 anos, correndo ensandecido, a boca aberta como se prestes a cuspir fogo. Na outra guitarra, o mais contido Matthias Jabs, 67, não deixa a peteca e nem o boné caírem. Na cozinha, a tranquilidade quase indiferente do polonês Paweł Mąciwoda contrasta com o toque destrutivo de Mikkey Dee, que espanca sua bateria como se quisesse destruí-la.

Por fim, medindo 1,68 m, Klaus Meine mostra-se gigante da voz e de espírito. Mestre de cerimônias natural, ele sorri — ainda que o rosto repleto de botox quase não se mexa — e conclama os fãs a cantarem, curtirem, se libertarem durante aquela hora e meia.

Também propõe reflexão ao dedicar “Wind of Change”, outrora escrita para simbolizar a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, ao povo da Ucrânia, com direito a versos reescritos e às cores da bandeira ucraniana se sobrepondo ao verde do Allianz e ao preto das milhares de camisetas de banda.

O aporte final, como não poderia deixar de ser, trouxe “Still Loving You” e “Rock You Like a Hurricane”. A primeira foi trilha sonora de novela da Rede Globo nos anos 1980 e chamariz da coletânea “Lovy Metal” nos anos 2000; pense em algo abrangente. A segunda, não tem jeito, é o hit supremo e ponto-final. “Cá estou, pedrá-la como um furacão!”

Kiss

O nascimento de um filho é sem dúvida o maior espetáculo da terra. Logo em seguida vem o show do Kiss. Os próprios Gene Simmons e Paul Stanley já devem ter perdido as contas de quantas vezes anunciaram que a presente turnê seria a última, mas, ao que tudo indica, desta vez a despedida é pra valer.

Um ano após o que era para ter sido a última passagem do Kiss por São Paulo, a banda volta; e ainda bem que o fez. Poucas vezes Stanley, Simmons, o baterista Eric Singer e o guitarrista Tommy Thayer foram tão sorrisos e bom-humor. Pareciam contentes como se o calor da noite paulistana não estivesse crepitante, como se a agenda não estivesse lhes exigindo demais; são dois septuagenários e dois sexagenários em botas com enormes saltos plataforma.

O repertório da adequadamente denominada “End of the Road Tour” não poderia ser mais óbvio: os principais hits — pelo menos os que os caras ainda dão conta de tocar e cantar sem lançar mão de uma cacetada de bases pré-gravadas — enfileiram-se, todas as eras são contempladas, e o disco que muitos tomam como o melhor da banda, “Destroyer” (1976), é o que fornece mais material: cinco de suas nove faixas.

São tantos apetrechos, o roteiro precisa ser seguido tão à risca, que o caráter teatral do Kiss ultrapassa as noções de figurino e maquiagem. Da mesma forma que não dá margem para improvisos, esse script dificilmente prevê erros e, em razão disso, não fornece soluções imediatas caso eles ocorram.

Felizmente, os únicos “erros” foram um telão defeituoso na hora do solo de Thayer e no fato de Gene, suando em bicas e babando como o velho babão que de fato é, ir perdendo a pintura gradativamente. Ao final, seu queixo estava completamente aparente, apesar do cospe-sangue anterior a “God of Thunder”.

Da parte de Stanley, o playback só ficou evidente a este resenhista durante uma música, “Say Yeah”. Fora isso, ou eu estava carente de bom senso e privado de minhas faculdades mentais ou o cara realmente aprendeu a dublar. Mas, convenhamos, quem vai a show vestindo a casaca de detetivão deveria era ficar em casa.

Com fogos e uma floresta tropical nebulosa de papeis picados caindo sobre nós, o Kiss coloca um ponto-final num dia histórico e dá a largada para a sempre caótica volta de metrô.

Por Marcelo Vieira; Fotos: Leandro Almeida